ディベートを通して実践的な交渉術を学ぶ

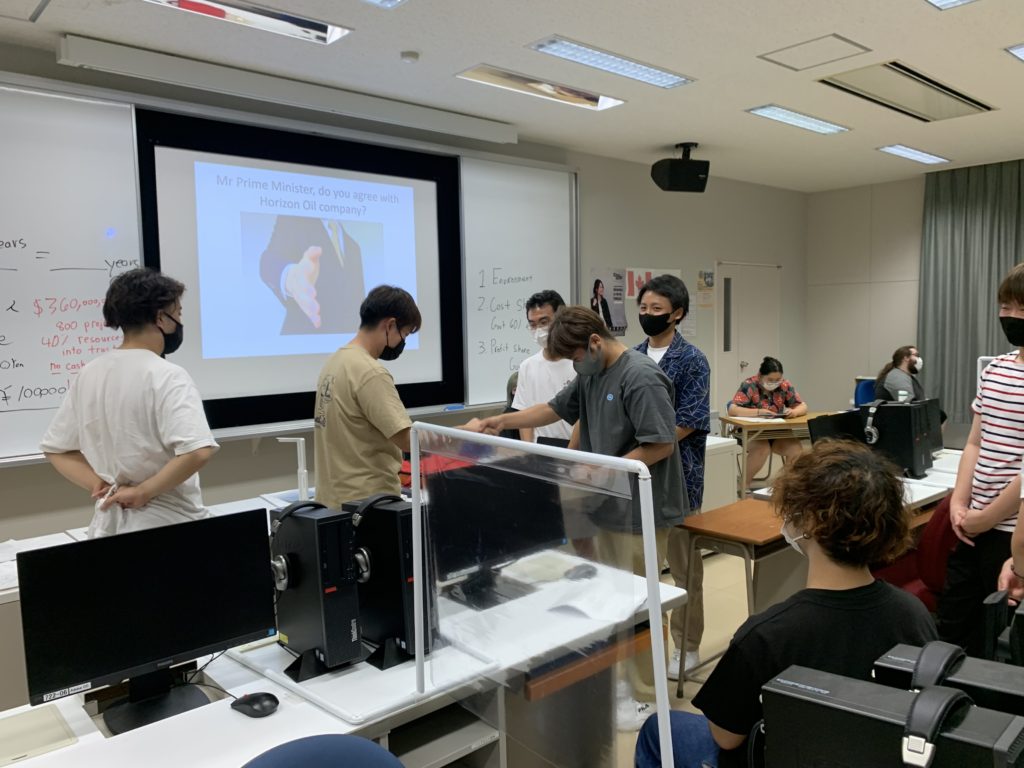

国際文化学科専門科目「ビジネス英語」では将来使える専門的な用語を学び、実際にディベートを行います。7月12日は、「政府」「島民」「石油会社」の3WAYディベートに取り組みました。

ディベートの目的は、契約や条約、協定などが正式に締結される前段階の合意文書(memorandum of understanding[MOU])の完成で、事前にそれぞれのチームは、役割分担や、ディベートの議題の検討、発表内容などを準備しました。また授業時間内で役割ごとに問題点や解決策を出し合い、最終的に合意という形で終わりました。 現実でも起こりうる問題に着目し、それに対し各自の役職が意見をぶつけ、問題解決に向けてディベートをすることは、これから社会に出る私たちにとっても有益な実践的なトレーニングになりました。会社側と政府側でそれぞれの主張を英語で交換することにより英語力の向上にもつながり、普段体験できないような経験をすることができたと思います。

実際にディベートを行った学生に感想を聞きました。

石油会社ファイナンス担当の原さんは、「石油会社として次世代へ繋げることができる計画を島民に提案し、互いに不利益な条件にならないように配慮する必要性が生じた。ファイナンス担当として島の有する大自然の価値を理解することが重要であり、島に行う投資と天然資源保護推進を可能とする天然資源信託基金案を提案することに成功した 」。

3年生の田原さんは、「政府側と会社側の意見を合致させ、お互いがウィンウィンな関係を作るための準備が大変だった。ディベートをする上で一番大事なことは、数字や解決策を具体的に述べることだと感じた。このような堅い会議の場合では数字の桁数を間違えられないので、その点に関して気を付けないといけないと思った」とコメントしました。

国際文化学科2年 松原 大晟